Die kamillianische Ordensberufung

1. Die Berufung im Allgemeinen

1.1. Berufung deutet hin auf eine erfahrene Aufforderung durch den göttlichen Willen bezüglich der zu wählenden Lebensform: „Ein jeder verbleibe in dem Stande, in dem er sich befand, als er zum Christentum berufen wurde” (vgl. 1 Kor 7,20). Innerhalb der Heilsgeschichte weist sie hin auf die Bestimmung für ein besonderes Werk innerhalb des göttlichen Planes:

1.2. Die Berufung als Wahl in einen Stand oder in ein Amt in der Kirche wird in keiner Weise auf die Ordensberufung oder auf die priesterliche Berufung beschränkt. Das Zweite Vatikanische Konzil spricht von:

2. Die Berufung zum Ordensleben

In der Welt von heute macht es das lebendige Bewusstsein von der Notwendigkeit einer Erfahrung all dessen, was der Mensch für wahr halten oder glauben muss, immer notwendiger, die Menschen zur Erfahrung Gottes und des Lebens hinzuführen.

Es stellt sich die Frage, ob nicht gerade das Ordensleben die Form ist, die in besonderer Weise mit der Verpflichtung zu einer Erfahrung des Lebens harmoniert. Dies legen auch die Begriffe nahe (und die durch sie zum Ausdruck gebrachte Realität), die verwendet werden, um das Leben der Ordensleute zu beschreiben: „religiöses” Leben und „geweihtes” Leben.

Im „religiösen” Leben sollte die zentrale Verpflichtung sein: den „religiösen” Sinn zu entdecken, zu entwickeln, reifen zu lassen, zu bewahren und auch den anderen in dieser Richtung behilflich zu sein.

Im „geweihten” Leben sollte die zentrale Verpflichtung sein: den Sinn des „Heiligen” zu entdecken, zu entwickeln, reifen zu lassen und zu bewahren, nicht nur im eigenen Innern, sondern allgemein in der Welt von heute (vgl. V. Truhlar, S. 734).

3. Das Ordensleben – „die Lebensform Christi”

Einen solchen Ausdruck darf man nicht wörtlich nehmen. „Wer könnte behaupten, dass Jesus die Armut des Ordenslebens, das Zölibat des Ordenslebens um des Reiches willen gelebt hat?” (vgl. Truhlar, 731).

Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in der Konstitution „Lumen gentium” (LG) Nr. 46, im Kapitel über die Ordensleute, dass die drei Räte „vor allem die Kraft haben, den Christen stärker an die jungfräuliche und der Armut geweihte Lebensform anzupassen, die Christus für sich wählte.”

Auch wenn das Ordensleben keine direkte und ausdrückliche Grundlage in der Heiligen Schrift hat und nicht behaupten kann, ihn ihr ihre Gründungsurkunde oder ihre Definition zu finden, ist es dennoch eine Frucht der Heiligen Schrift.

Es muss hinzugefügt werden, dass das Ordensleben seinen Platz im Herzen des Evangeliums hat, denn es stellt einen christlichen Lebensplan dar, der danach strebt, die radikale Option der Gemeinschaft jener, die „Jesus nachfolgen”, in die aktuelle Situation der Kirche zu übertragen.

Es handelt sich nicht um eine Entscheidung für eine moralische Nachahmung Christi - die das Ideal jedes christlichen Lebens ist (vgl. Joh 13,15; 1 Joh 2,16; l Petr 2,21) -, sondern um eine Entscheidung für das Eintreten in den typischen Weg der apostolischen Gruppe, den eigenen Kräften entsprechend, wobei man sich von der tiefen Attraktivität der Person und des Wortes Jesu anziehen lässt. Keine Konkurrenz also zur gewöhnlichen Berufung, als wollte man diese überrunden, sondern einfach eine besondere Art, sie zu leben; nicht eine Frage des Inhaltes, sondern der Modalität (vgl. Tillard, S. 179).

4. Die evangelische Grundlage des Ordenslebens

Wenn man über die Gesamtheit des Ordenslebens in geschichtlicher Hinsicht nachdenkt, wird immer deutlicher, dass dieses dem Evangelium entspringt, und zwar auf Grund der Berufung zur Radikalität, die der Glaubenserfahrung innewohnt. Seine wesentlichen Züge zeichnen sich im Volk Gottes ab, unter Hinzunahme der Lektüre nicht irgendeines Textes, sondern des gesamten Evangeliums im Heiligen Geist.

In der Gesamtheit des evangelischen Geschehens gibt es eine Konvergenz der Elemente, die zusammenfließen und eine bestimmte kategorische Art der „Nachfolge Christi” vorzeichnen.

Die folgende Textauswahl soll dies erläutern:

„Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter und Frau und Kinder und Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben gering achtet, kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein (...). So kann auch keiner von euch, der sich nicht von allem, was er hat, lossagt, mein Jünger sein” (Lk 14,26-27.33 vgl. Mt 10,37-38).

„Wenn einer mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten” (Lk 9,23-24; vgl. Mt 16,25-27).

„Da trat ein Schriftgelehrter an ihn heran und sagte zu ihm: ‚Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst.’ Da sprach Jesus zu ihm: ‚Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel des Himmels ihre Nester. Der Menschensohn aber hat nicht, wohin er sein Haupt legen kann.’ Ein anderer aber, einer von den Jüngern, sagte zu ihm: ‚Herr, erlaube mir, zuerst hinzugehen und meinen Vater zu begraben.’ Jesus aber antwortete ihm: ‚Folge mir und lass die Toten ihre Toten begraben” (Mt 8,19-22; vgl. 9,57-60).

„Und ein Vornehmer fragte ihn: ‚Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen?’ (...) Jesus antwortete ihm: ‚Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und teile es aus an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, dann komm und folge mir nach!’ (...) Petrus aber sagte: ‚Siehe, wir haben unser Eigentum verlassen und sind dir nachgefolgt!’ Er aber sprach zu ihnen: ‚Wahrlich, ich sage euch: Niemand verlässt Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder um des Reiches Gottes willen, der nicht das Vielfache empfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben’” (Lk 18,18.22.28-30; vgl. Mt 19,16.21.27-29; Mk 10,17.21.28-30).

„Ich aber sage euch: Wer seine Frau entlässt, außer wegen Unzucht, und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm: ‚Wenn die Sache des Mannes gegenüber der Frau so steht, dann ist es nicht gut zu heiraten.’ Er aber sprach zu ihnen: ‚Nicht alle fassen dieses Wort, sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib an so geboren sind, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelreiches willen. Wer es fassen kann, der fasse es!’” (Mt 19,9-12).

Die gleichen Gedanken kommen in den folgenden Passagen aus dem Matthäusevangelium zum Ausdruck:

„Wenn dich daher dein rechtes Auge zur Sünde reizt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zur Sünde reizt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle fährt” (Mt 5,29-30).

Diese Worte des Evangeliums erlauben keine wörtliche Anwendung, denn man muss den Stil berücksichtigen, in dem sie uns überliefert wurden. In ihrer direkten und mitreißenden Form lassen sie den Willen Gottes erahnen, der sich in Jesus Christus manifestiert, die entscheidende Handlung, die er fordert (Tillard). In erster Linie geht es daher nicht darum, das eine oder andere der drei großen, radikalen und genau festgelegten Bekenntnisse zu präzisieren. Im Verlaufe der Geschichte und der Praxis des Ordenslebens traf die Theologie stets diese Unterscheidung, um in der Gesamtheit der evangelischen Erfahrung Klarheit zu erlangen. Es handelt sich um die existenzielle Entscheidung für eine Lebensart, in der sich die evangelische Radikalität voll entwickeln kann.

5. Die kamillianische Berufung

Die Geschichte zeigt, dass Menschen wie der hl. Antonius, der hl. Pachomius, der hl. Franziskus, der hl. Ignatius und alle Gründer der verschiedenen Ordensinstitute in ihrer ursprünglichen Motivation nicht zwischen dem Weg der Gebote und dem Weg der evangelischen Räte gewählt haben; sie haben einfach einen energischen und kategorischen Weg zur Verwirklichung der evangelischen Vollkommenheit gewählt. Der Ausgangspunkt ist die Option für die evangelische Radikalität.

5.1. Die persönliche Berufung des hl. Kamillus

In diese Linie der evangelischen Radikalität fügt sich der Lebensplan des hl. Kamillus ein. Die einzelnen Etappen seines Lebens, ausgehend von der Bekehrung im Jahre 1575, beweisen dies:

Der hl. Kamillus wählte einen Weg der Buße

Am 2. Februar 1575, dem Tag der Bekehrung, betet Kamillus:

„Verzeih, Herr, verzeih diesem großen Sünder. Schenke mir wenigstens die Zeit der echten Buße und dass ich so viel Wasser aus meinen Augen hervorbringen kann, als genügt, die Flecken und den Schmutz meiner Sünden abzuwaschen” (Cicatelli, Kap. X).

Mit diesen Worten bringt der hl. Kamillus die Entscheidung für eine Lebensform zum Ausdruck, die einen evangelischen Radikalismus verwirklicht. In der Folge bittet er die Kapuziner um Aufnahme in ihre Gemeinschaft. Als er die Zusage des Pater Guardian von Manfredonia erhalten hatte, „begann er am selben Tag harte Buße zu üben, und seine Hauptübung bestand darin, jeden Tag eine Mahlzeit aus Tränen zu bereiten für die Sünden der vergangenen Jugend und dabei nicht aufzuhören, die niedrigsten und geringsten Dienste im Kloster zu verrichten” (Cicatelli, Kap. X). Damit unterstreicht er den festen Willen, Jesus zu folgen in der Verwirklichung eines Lebensstils, der ihm auf beste Weise die radikale Veränderung seines Lebens erlaubte, eine Veränderung, die ihre Ursache in der Erleuchtung durch die Erfahrung Gottes bei dem Ereignis im „Tale der Hölle” hatte.

Der hl. Kamillus widmet sich „ganz und in allem” dem Dienst an den Kranken

Nachdem er zweimal aus dem Noviziat bei den Kapuzinerpatres entlassen worden war, reifte in ihm die Berufung zum Dienst an den Kranken im Krankenhaus S. Giacomo in Rom. Man kann eindeutig feststellen, dass er sich von Anbeginn an, als er sich in zunehmendem Maße davon überzeugte, dass ihn der Herr für dieses Werk an den armen Kranken bestimmt hatte, vollständig und mit allen seinen Kräften dem Dienst an den Kranken widmete. P. Cicatelli bringt dies folgendermaßen zum Ausdruck:

„Nachdem Kamillus auf diese Weise der göttliche Wille klar geworden war und er glaubte, für jenen heiligen Orden (der Kapuziner) nicht würdig zu sein, und auch glaubte, dem Herrn sei seine Art der Buße nicht genehm, nahm er sich vor, von Stund an sich ganz und in allem dem Dienst an den Kranken zu widmen” (Cicatelli, Kap. XV).

Die persönliche Berufung des Kamillus weist zwei Aspekte auf, die wir in jeder Etappe seines Lebens eindeutig erkennen können:

Laut Cicatelli bestätigt Kamillus dies mit seinen eigenen Worten:

„Da Gott mich nicht als Kapuziner gewollt hat und auch nicht in jenem Zustand der Buße, in dem ich so sehr bis zum Tod zu verbleiben wünschte, ist es also ein Zeichen, dass er mich an diesem Ort wünscht, im Dienste an diesen seinen Kranken” (Cicatelli, Kap. XV).

Kamillus dachte an nichts anderes als daran, den Kranken zu dienen, und er stellte damit sein gesamtes Leben dem Herrn zur Verfügung, von dem er sich zu einem neuen Leben berufen wusste, dem Plan Gottes entsprechend, der ihm von Jesus Christus übermittelt worden war, von Jesus Christus, der „gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen”. Das Beispiel Christi, sein Wort im Evangelium, waren für Kamillus die Quelle für den Plan seiner „Nachfolge Christi”. Alles andere - die evangelischen Räte, das Gelübde, den Pestkranken zu dienen, die Struktur des gemeinschaftlichen Ordenslebens - ist eine Folge der radikalen Entscheidung für Christus und seine Kranken. Auf diese Weise tritt Kamillus in die Schar der Gründer ein wie der hl. Antonius, der hl. Benedikt, der hl. Franziskus, der hl. Ignatius, die sich in erster Linie dazu berufen fühlten, in radikaler Form das Evangelium und die Nachfolge Christi zu leben. Das Grundgesetz und die allgemeinen Verordnungen sind die Strukturierung dieser grundlegenden Berufung, dem armen Christus Nachfolge zu leisten, gehorsam und zölibatär für das Reich Gottes.

Wenn uns dieser zentrale Punkt in der Berufung des hl. Kamillus klar ist, werden wir nie Schwierigkeiten haben, das Charisma, den zentralen Inhalt der Berufung des hl. Kamillus, auf die Realität unserer Zeit zu übertragen.

6. Die kamillianische Ordensberufung institutionalisiert sich

Dies geschah in der ersten Zeit der Geschichte unseres Ordens. Eine hervorragende Quelle aus dieser Zeit sind die Unterlagen der ersten fünf Generalkapitel, die 1979 von dem Historiker der Kamillianerordens, P. Piero Sannazzaro, veröffentlicht wurden.

6.1. In den einleitenden Überlegungen über das Konzept der Regularkleriker im Allgemeinen sagt P. Sannazzaro: „Die neuen Orden der Regularkleriker kommen dem dringenden Bedürfnis nach Erneuerung und Reform »in capite et in membris« (an Haupt und Gliedern) entgegen, das im 16. Jahrhundert besonders ausgeprägt war. Nachdem die wiederholten Interventionen der Päpste und Konzile wirkungslos geblieben waren, haben wir hier das Zeugnis dieser neuen und lebendigen Gemeinschaft reformierter Priester, die die ursprünglichen apostolischen Regeln befolgen und sich den verschiedenen Formen des Apostolates widmen” (P. Sannazzaro, S. 3).

Alle diese Orden des 16. Jahrhundert gehen von dem einfachen Gedanken aus: das Evangelium in radikaler Form zu leben und sich einer bestimmten apostolischen Arbeit zu widmen. Keiner von ihnen bindet sich an eine Spiritualität oder klassische Regel im traditionellen Sinne. Auf der Grundlage der Anforderungen des eigenen Apostolats und der Inspiration der Gründergruppe bauen sich die entsprechenden „Grundgesetze” auf.

Das erste Institut der Regularkleriker - die Theatiner -, gegründet im Jahre 1524, wurde nicht einmal als neuer Orden betrachtet. Das wird im einem 1533 von Gian Pietro Carafa, dem späteren Papst Paul IV., verfassten Brief deutlich. Die Gesellschaft Jesu hingegen wurde als religiöser Orden von Papst Paul III. im Jahre 1540 bestätigt. Und dem hl. Ignatius gelang es, die Verpflichtung zu umgehen, eine schon bestehende Regel zu übernehmen, indem er in Zusammenarbeit mit den ersten Gefährten die „Grundgesetze” verfasste, die heute unter dem Titel „Deliberatio primorum Patrum” überliefert sind (Sannazzaro, S. 9).

6.2. Was die Spiritualität der Orden der Regularkleriker betrifft, stellt P. Sannazzaro richtig fest:

„... Keiner von ihnen - abgesehen von der Gesellschaft Jesu - verfügt über eine eigene und echte spirituelle Schule. Die Spiritualität dieser Orden gehört in den Bereich jener vorwiegend asketischen Richtung, von der die besten Geister des 16. Jahrhunderts beseelt waren, und zeichnete sich durch eine authentische Rückkehr zu den lebendigen Quellen des Evangeliums und des ursprünglichen Lebens der Jünger des Herrn aus. Askese und Tätigkeit sind die beiden Komponenten der Spiritualität dieser Orden ... Es ist der Geist der ursprünglichen kirchlichen Gemeinschaft, den diese Orden innerhalb der Kirche in einem historischen Moment wieder herstellen, in dem wie nie zuvor das dringende Bedürfnis nach Erneuerung verspürt wird. Geboren aus dem Charisma, das der Geist jedem ihrer Gründer schenkt, stellen sie sich in den totalen und bedingungslosen Dienst des Volkes Gottes, dessen geistliche und weltliche Erneuerung sie vorantreiben” (Sannazzaro, S. 11).

6.3. Folglich ergeben sich drei entscheidende Kriterien für diese Orden der Regularkleriker:

Unter dem Einfluss dieser Kriterien entwickelten der hl. Kamillus und seine ersten Gefährten den anfänglichen Entwurf von der „Gesellschaft der Diener der Kranken”. Die ersten fünf Generalkapitel unseres Institutes zeigen, wie schwierig der Weg der „Inkarnation” des evangelischen Radikalismus war, wie er vom hl. Kamillus gelebt und verkündet wurde in den Formen und Strukturen, wie sie das Leben und das Apostolat der Gemeinschaft und das gesamte, schnell gewachsene Institut verlangten.

7. Unser Grundgesetz und die kamillianische Ordensberufung

7.1. In der ersten Phase der Überprüfung unseres Grundgesetzes von 1934 bis 1959 hatte die Arbeit den Charakter einer gewöhnlichen und schlichten Neubearbeitung, wobei einige neue Elemente des Lebens, der Disziplin oder der Rechtsordnung formuliert wurden. 7.2. Beim Generalkapitel 1959 wurde die Revision des Textes beschlossen und geplant. Es wurde eine zentrale Kommission gebildet, die aus sechs Mitgliedern bestand und die durch Unterkommissionen der Provinzen unterstützt wurde. Die Arbeit dauerte fünf Jahre. Danach fügte der Generalrat seine Anmerkungen und Verbesserungen hinzu. Der Arbeitsweg war sehr komplex, denn es mussten die verschiedenen Unterlagen, die Akten des Generalrates und die Entscheidungen der vorausgegangenen Generalkapitel durchgesehen werden. Der vorbereitete Text erschien gedruckt nur wenige Tage vor der Eröffnung des Generalkapitels 1965. Da während des Generalkapitels die Kapitelteilnehmer nicht in der Lage waren, den vorgelegten Text angemessen zu prüfen, verschob das Kapitel auf Anraten des Untersekretärs der Kongregation für die Ordensleute die Arbeit auf eines der nächsten außerordentlichen Generalkapitel mit genauen Anweisungen (vgl. Anal. XI, S. 32).

7.3. Die Revision des Grundgesetzes, die von 1966 bis 1969 durchgeführt wurde, hat sich, da die Beauftragten durch den Geist der Erneuerung des Zweiten Vatikanischen Konzils ermutigt waren, an den Konzilstexten über das Ordensleben (LG, PC, ES) orientiert. Die Versammlung der Provinziale in Vallombrosa im Juli 1966 und die Arbeit der Zentralkommission im August desselben Jahres legte die theologische, asketische und auf die Schrift bezogene Grundlage unseres heutigen Grundgesetzes (A. Cardone - F. Vezzani, S. 69).

7.4. Der Text von Marino – „Lineamenta” - war die Textgrundlage für Diskussionen und Studien, die im gesamten Orden durchgeführt wurden. P. General Forsenio Vezzani forderte in dem Brief vom 25. August 1966 alle Ordensangehörigen auf, auch die Professen mit zeitlichen Gelübden und die Novizen, sich an dieser wichtigen Arbeit zu beteiligen, und verwies auf die Worte von „Perfectae caritatis”, Nr. 4: „...Es kann keine wirksame Erneuerung und kein wirkliches Aggiornamento erreicht werden, wenn nicht alle Mitglieder des Ordens mitarbeiten.”

7.5. Auf der Versammlung in S. Pedro de Ribas (Spanien) im September bis Oktober 1967 wurden die von den Provinzen eingebrachten Themen besprochen und eine Reihe wichtiger praktischer Entscheidungen für die allgemeine Diskussion und die Vorbereitung des außerordentlichen Generalkapitels, das für den 9. Januar 1969 in Seiano/Neapel einberufen wurde, getroffen.

7.6. Diese gesamte Arbeit der Verantwortlichen in der vorbereitenden Kommission, in den Provinzen und im Generalat war von dem starken Willen geleitet, ein neues inhaltreiches Grundgesetz zu schaffen, das sich auf die Heilige Schrift stützt und auf der Theologie des Ordenslebens der Konzilstexte und auf dem Geist des Gründers St. Kamillus aufbaut. Diesen Weg hat das außerordentliche Generalkapitel von 1969, das von Wien 1971, von Capiago 1977 und schließlich das von Bucchianico 1983 bei der Ausarbeitung des endgültigen Textes verfolgt, der der Kongregation für die Ordensleute vorgelegt wurde.

8. Der Grundgedanke der kamillianischen Ordensberufung

Er kommt in unserem Grundgesetz auf folgende Weise zum Ausdruck:

P. Leonhard Gregotsch MI

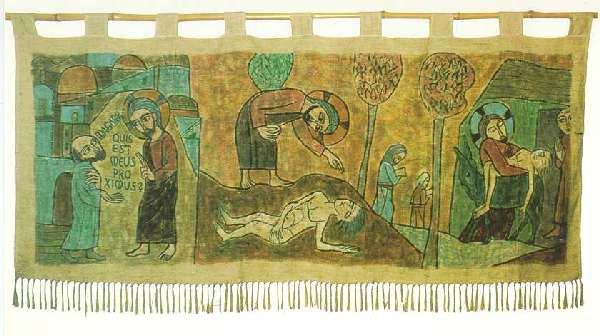

Der barmherzige Samariter. Wandteppich im Kamillianerkloster Neuss am Rhein.